대형 슈퍼마켓이나 백화점들은 겉으로 보기에만 그럴듯한 과일과 채소만 진열하는 경우가 많다. 조금이라도 상한 것들은 쓰레기통으로 직행한다는 얘기다.

지난 5월 11일 스웨덴 식량·바이오기술 연구소(Swedish Institute for Food and Biotechnology)가 발표한 보고서에 따르면, 전 세계적으로 수확, 저장, 운송 과정에서 유실되거나 쓰레기로 버려지는 음식물의 양은 연간 약 13억 톤에 달한다. 가장 많은 양이 버려지고 있는 것은 과일과 채소류다. 이는 이들 식품의 생산을 위해 투여된 엄청난 양의 에너지와 물자가 낭비되고 있으며, 이 과정에서 불필요한 온실가스 배출이 이루어지고 있음을 뜻하는 것이다.

특히 부유한 국가들의 소비자들은 자신들이 먹는 음식의 양보다 더 많은 음식물 쓰레기를 버리고 있다. 이들이 버리는 음식물 쓰레기는 연간 약 2억2200만 톤. 아프리카 사하라 남부지역의 식량생산량인 2억3000만 톤과 맞먹는다. 이처럼 많은 음식물이 쓰레기통으로 향하고 있는 것은 무엇보다도 소비자들이 필요한 양보다 더 많이 구매하기 때문이다. 그 배경에는 무계획적인 구매 습관, 슈퍼마켓들의 판촉, 조리 없이 바로 먹을 수 있는 특대형 간편식(ready-to-eat meals)의 범람, 뷔페문화의 확산 등이 있다.

특히 부유한 국가들의 소비자들은 자신들이 먹는 음식의 양보다 더 많은 음식물 쓰레기를 버리고 있다. 이들이 버리는 음식물 쓰레기는 연간 약 2억2200만 톤. 아프리카 사하라 남부지역의 식량생산량인 2억3000만 톤과 맞먹는다. 이처럼 많은 음식물이 쓰레기통으로 향하고 있는 것은 무엇보다도 소비자들이 필요한 양보다 더 많이 구매하기 때문이다. 그 배경에는 무계획적인 구매 습관, 슈퍼마켓들의 판촉, 조리 없이 바로 먹을 수 있는 특대형 간편식(ready-to-eat meals)의 범람, 뷔페문화의 확산 등이 있다.

식량유실과 음식물 쓰레기 발생과정을 살펴보면 산업국가와 개발도상국 사이에 엄청난 차이가 있음을 발견할 수 있다. 식량유실은 주로 개발도상국에서 생산, 수확, 처리 등의 단계를 거치면서 발생한다. 원인은 낙후된 수확기술, 수확 후 관리시스템의 부재, 미숙한 유통체계, 인프라와 포장기술의 부족 등이다. 또한 마케팅 정보의 부재는 이들 국가의 생산자들로 하여금 보다 많은 수요를 확보하는 데에 어려움을 주고 있다.

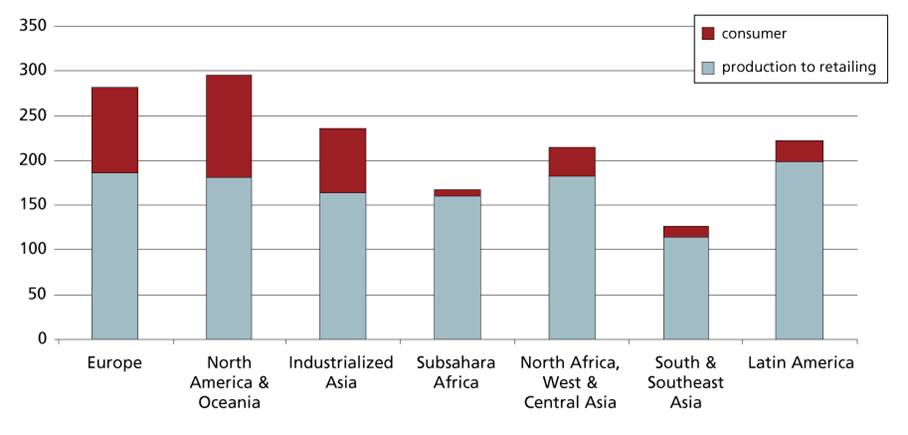

식품 소비/사전 소비단계에서의 지역별 1인당 식량유실 및 음식물 쓰레기 배출량(kg/year)

음식물 쓰레기는 주로 부유한 국가들에서 발생하는 문제다. 예컨대 유럽과 북아메리카의 소비자 한사람이 버리는 음식물 쓰레기의 양은 연간 95-115kg. 사하라 이남의 아프리카 또는 남아시아의 연간 6-11kg와 비교하면 최대 10배 이상 차이가 난다. 보고서에 따르면, 소비자들은 과일이나 야채 등 식품의 외관이 완벽하지 않더라도 신선하고 안전하며 맛이 있다면 구매할 의사가 있다. 하지만 슈퍼마켓과 백화점들은 이와 같은 소비자들의 구매 의사를 진열 단계에서 봉쇄한다.

대안은 무엇일까? 개발도상국의 소농들과 소비자들의 직거래가 가능하도록 공급망을 개선하는 것이다. 민간 또는 공공부문에서 인프라와 운송, 처리, 포장 등의 단계에 보다 많은 투자도 이루어져야 한다. 부유한 국가들에서는 외관 기준에 미달해 버려지는 과일과 채소가 누군가 필요한 사람들의 손에 건네질 수 있도록 업계와 자선단체 등의 협력이 필수적이다. 물론 소비자들의 소비습관을 변화시킬 수 있는 교육도 보다 적극적으로 이루어져야 한다(기후변화행동연구소 이은선 연구원).